オリンピアンの系譜 第1回 鈴木光広 〈前編〉 "奮い立たせてくれた人たち"

1964年のチーム誕生から半世紀あまり、チームブリヂストンサイクリングは日本の自転車競技界をリードし、数々のタイトルを獲得してきた。ことに4年に一度、BRIDGESTONEの名を冠したバイクを駆ってオリンピックを走ることは、選手にとって最高の栄誉といえる。二度目の東京オリンピック開催が迫るこのタイミングで、ブリヂストンサイクルとチームの歴史に残るオリンピアンに当時を振り返ってもらうとともに、来たる東京2020のみどころを聞くことにした。第1回は、80年代最強のレーサー、ソウル1988オリンピックの男子ロードレースに出場した鈴木光広である。

"やんちゃな新人"、オリンピックへの道

ブリヂストンサイクル自転車競技部(現チームブリヂストンサイクリング)は、1964年、先の東京オリンピックを機に誕生したレーシングチームだ。72年のミュンヘンオリンピックには、待望の日本代表(沼田弥一/トラック2種目に出場)を送りだしている。80年代に入り、再びオリンピアンを輩出すべく強化に取り組みはじめたチームに加入したのが鈴木光広だ。高校を卒業したばかりの18歳。高校時代にはインターハイのチームロードを2連覇、ジュニア世界選手権の代表メンバーに入るなどした"期待の新人"だった。

ところが、当時の鈴木にはオリンピックどころか日本の頂点に立つことも視野になかったらしい。

「親元を離れて、給料をもらえる、クルマの免許はあるで、1年目は遊んでばかりいた」

"やんちゃ"だったのである。

そんな鈴木が、いかにして「ゴールスプリントの鈴木」とライバルから恐れられ、オリンピアンに昇りつめるまでになったのか、少し振り返ってみよう。

1963年2月、福島県の内陸部で葉タバコを栽培する農家の次男に生まれる。野山を駆けまわり、農作業を手伝い、身体を動かすことが好きな子どもであった。

自転車との最初の思い出は、中学校に通うために自分専用に買ってもらったセミドロップハンドルで5段ギアがついた通学車である。うれしさのあまり2年生の時に炎天下のなか片道50キロメートル先の白河市を往復したりと楽しんでいた。

このころ「机の上のことは何をやってもダメ、身体を動かす体育をやってもダメ、しかし自転車に乗っているときはすべてを忘れることができる自分を表現できる大好きな乗り物となっていた」。

78年に進学した高校は自転車競技の名門"学法石川(学校法人石川高等学校)"。鈴木も迷わず自転車競技部の門をたたき、と言いたいところだが、7月まで入部を逡巡する。理由は、3つ違いの兄の存在だ。幼いころから、親からは、事あるごとに兄と比べられてきた。その兄が、学法石川の自転車部でインターハイのチームロード2位の成績を残していたのだ。自転車競技を始めて、また兄と比べられてはたまったものではない、と思っていたのだが、「逃げられなかったんだ、担任が自転車部の顧問なんだもの(笑)」。

入部したてのころは、中学から乗っていた通学用の5段変速の自転車を改造して乗っていたという。キャリア、泥除け、チェーンケースをはずし、ドロップハンドルに替え、ペダルにクリップとクリップバンドをつけた。

「親も、長続きするかどうかわからない自分に、競技用の自転車を買ってやろうとは言わなかった」

練習はきつかった。遅れまいと必死で先輩の背中を追う毎日。50kmほどの初レースでは完走こそしたが、「まったくふがいない成績」。だが、「始めたからには、自分を変えることができるまでやる」と腹をくくっていた。成果が表れたのは2年生の夏、滋賀インターハイのチームロードのメンバーに選ばれる。そして、全国の高校自転競技部に支給されていた"貸与車"で出場し、優勝を果たす。鈴木にとっては、同じ種目で2位だった兄を超えた瞬間だったが、同僚に食らいついた結果転がり込んだ優勝であって、まだ満足するものではなかった。

翌年の高知インターハイでは、チームロード2連覇に加えてトラック4000m団体追い抜きも制したが、実は大会の一週間前、練習中に落車し、鎖骨が折れたままの出場だったという。

「右腕に力が入らない状態だったけれど、そんなことで、がんばってきたことをムダにしたくなかった」

このインターハイのあと、ジュニア世界選手権(メキシコ)のメンバーに選ばれ、初の海外遠征を経験する。

卒業を控え、自転車競技部をもつ大学や企業からオファーが相次ぐなか、自転車部の顧問でもある担任から強くすすめられたブリヂストンサイクル入社を決める。しかし鈴木自身は、厳しい自転車競技は高校で終わりにしたかったのだという。

「通学の20km、部活で100km、計140kmが毎日。日曜日は朝練があると計200kmになる。それを3年間も続けた。勝つためにやるべきことはすべてやりきった。それでまわりの人も親も自分を見る目が変わった。苦しい練習から早く逃れるためにはどうすればいいか、と......」

全日本を制すも、オリンピック代表からもれる

81年、ブリヂストンサイクルに入社した当時は、15時まで競輪フレームをつくる現場で働いてから、チームの練習。それが終われば、しばしば同期入社の友人たちと街へ繰りだした。社会人1年目はこれといった成績を残すこともなく過ぎていった。

そんな鈴木に本気モードを取りもどすきっかを与えてくれたのは、チームでふたつ上の先輩・三谷寛志だ。ある日、三谷から「これ、すごいだろう?」と雑誌の1ページを見せられる。そこに写っていたのは、ツールの山岳ステージを走るベルナール・イノーに、沿道を埋めつくしたファンが声援を送るシーン。

「自分たちが取り組んでいる自転車競技は、ヨーロッパでは日本の野球のように人気の高いスポーツなんだ、そんなことも知らないのか、と。三谷さんがヨーロッパで走ることを夢見て、フランスから雑誌を取り寄せていたことも知って、遊び呆けていた自分が恥ずかしくなった」

同時に鈴木は、ヨーロッパへ行って「あの写真のシーン」を見たいとも思ったという。そして、高校時代、世界選手権のメンバーに選ばれたことがよみがえる。

「そうだ、強くなればいいんだ。がんばってもう1回、海外へ派遣されるような選手になろう、と」

埼玉県上尾市が拠点だったチームは、荒川を越え、緩やかな丘陵地帯から秩父方面へ連なる山々を練習コースとする。山へ入るまで、長い平坦を走らなければならないが、「それがよかった」のだと鈴木は言う。

「登りはきつく連日走り続けることができないが、平坦では毎日エネルギーを枯渇するまで追い込むことができるから」

82年社会人2年目、競技に打ち込みはじめた鈴木は、「先輩が6人いたにもかかわらず」キャプテンを任せられることになる。「派手に遊び呆けていたペナルティ」だったのか、鈴木に自覚をもたせようという監督や先輩たちの愛情だったのか。この年、全日本選手権で4位、さらに実業団レースでも好成績をあげる。

1984年、21歳になった鈴木は、はからずもオリンピックの熱狂に巻き込まれることになる。

オリンピックイヤーの全日本選手権が、オリンピック代表選考会を兼ねることは慣例。ゴールデンウィーク明けに群馬サイクルスポーツセンターで行われた全日本選手権。このとき母指球部の凍傷をこじらせ、クリップバンドを締め付ができない状態だったが、終盤をひとりで逃げ切り優勝したことによって、鈴木はロサンゼルス1984オリンピック代表候補の筆頭と目される。会社関係者、家族、周囲のだれをもが驚かせ、また大きな期待を持たせる出来事だった。ここで、いちばん困惑したのは、妻や福島にいる両親だったと鈴木は振り返る。

「いつ代表が決まるかわからないなか、地元のテレビ局や新聞社が家に押しかけてきたり、ニュースを見た親戚に対応しなければならなかったり」

しかし、この年の代表選考会は1次の全日本選手権で終わらず、2次の東京・大阪国際ロード(現在のツアー・オブ・ジャパン)、さらに3次の富士山麓での選考合宿までもつれ込む。この間、約1カ月、ライバルと死闘を続けた結果、鈴木はロサンゼルス1984大会の代表からもれたのだった。結果が発表されると、周囲からは「4年後、まだ25歳じゃないか。ソウルオリンピックを狙ってがんばればいい。がっかりするな」と激励された。

「親は、ソウルオリンピックのほうがいい、アメリカは遠くて行けないけれど、韓国だったら行ける、と」

こうして、関係者はもちろん、ファンの注目をこれまで以上に集めることとなった鈴木は、4年後のオリンピックへの挑戦をスタートさせたのだった――。

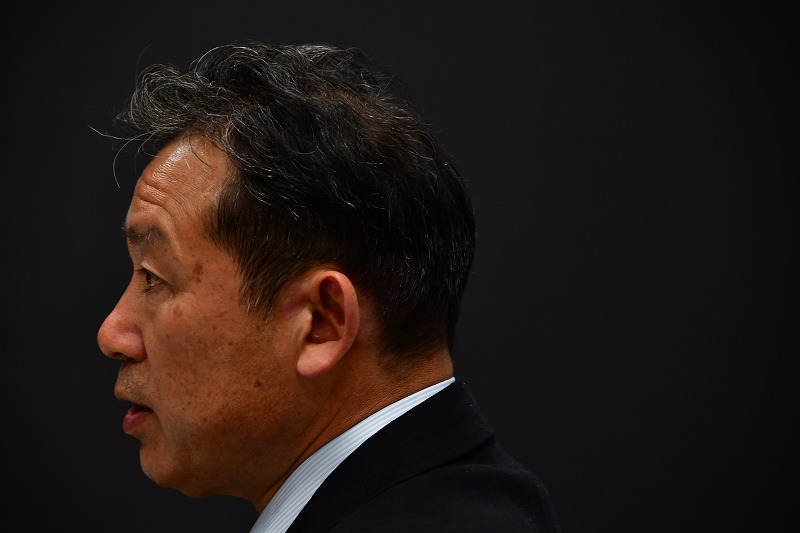

鈴木 光広 Mitsuhiro Suzuki

1963年、福島県古殿町に生まれる。学法石川高校に入学後、自転車競技に取り組み、チームロードでは高2、高3とインターハイ連覇。81年、ブリヂストンサイクル入社。平地も登りもこなるオールラウンダーで、とくにゴール勝負に強い選手としてライバルから恐れられた。88年、ソウルオリンピックのロードレースに出場し、25位の成績を収める。31歳で引退。現在は、ブリヂストンサイクル ブランド推進本部フェロー。

最新記事

イベント